Available in English.

いぶき館合気道場へようこそ

合気道いぶき館は2011年8月に開設した(公財)合気会公認の合気道専用道場です。

合気道は、「愛の武道」とも云われ、自ら攻撃すること無く、相手を包み込み抵抗できなくすることで、争いを起こさないことを主眼とした武道です。

その為、自ら攻撃する技が存在せず、試合もありません。

ただしその内容は、大変難解で、身に付けるまでには長い年月が必要です。

私も、剣道、柔道、空手などをやってきましたが、合気道ほど難しい物はないと思います。

いぶき館では、約40年の合気道修行の中で森藤が身につけた合気道の技術を、できるだけ論理的に、解剖学、生理学、東洋医学の知識も併せて、個別に、わかりやすく指導し、1日も早く合気道を身につけていただけるよう、日々工夫し、稽古を行っております。

会員数は現在小学校5年生以上のみで20名ほど。

コロナ期間中の休館期間をへて、会員数が減少しましたが、初心者の方が数多く入会されたため、また改めて基礎から合気道を学び直しているところです。

いぶき館の特徴としては、最近ではあまり他道場では見かけなくなった、多人数がけ、武器取り、座技、後取りなどを重視しているところだと思います。

特に多人数がけと云うのは、一人対多人数で稽古を行うことですが、試合がない合気道で、実戦レベルの技術を身につけるために不可欠と考えておりますので、可能な限り、毎回稽古中に実施することにしています。

私は会社員時代、転勤族でしたので、関東、関西の多くの道場で稽古をする機会がありましたが、いぶき館のような稽古をしている道場は見かけたことがありません。

おそらく、稽古内容としては、かなり珍しいのではないかと思っています。

道場が32畳と小さいため、一度に多くの人数が稽古することができませんが、その分、お一人づつ、細かく、森藤が直接指導をさせていただきます。

なお、私は合気会の所属ですが、過去、岩間流、大東流、心身統一合気道なども学んだため、合気会の技とは少し違う部分があるかと思いますが、あらかじめご了解ください。

私が心がけているのは、「美しさ」よりも「武道らしさ」です。

ご興味がある方は、ぜひ一度、見学、体験にお越しください。

合気道いぶき館の技をご紹介します

このビデオは、二級審査受験対象者用に撮影したものです。

初めて撮影したので、画角がうまく使えず、頭とか足が切れてしまい、お見苦しい部分もありますが、ご容赦ください。

合気道いぶき館では、二級の審査が一番技数が多くて大変なので、特に各技法の入り方について解説したビデオを作成しました。

足が良く見えるように、袴は履いていないんですが、左足のハムストリングス損傷の影響で最近運動ができず、腹が出てきたのがよく判る映像で、恥ずかしい限りですが、ご参考になれば幸いです。

基本技法解説集

ここでは、いぶき館で指導している合気道の基本技法の中から、特に昇級・昇段審査で使う技法について、ビデオ撮影してご紹介していきます。

少しずつ増やしていきますので、ご参考になれば幸いです。

応用技のご紹介

基本技とは別に、審査などでは評価しないが、演武会で披露したり、護身術として研究したりする技もたくさんあります。

こちらでは、そのような技法をご紹介して参ります。

胸どりの技をご紹介しています。

二級ぐらいになると、こういう技も応用として出来る様になって欲しいと思います。

六教(肘極め)です。

六教という以上、基本技なのですが、審査の中には入れていません。

そもそも六教という名称を使うのは、岩間関係者ぐらいではないかと思います。

一般的には「肘極め」とか「肘固め」みたいな呼称が多いようです。

初心者向け技術解説

初心者の方が、初めに身につけて欲しい技術である、受身の稽古方法についてご紹介しています。

最初にお伝えしておきますが、「受身は最高の護身術」です。

その事をよく理解しておいてください。

一般的には「受身」と云うと、柔道の受け身を想像されると思います。

実際、中学や高校でも柔道の受身を学ばれた方も多い事でしょう。

しかし、合気道の受身と柔道の受身は、「似て非なるもの」なのです。

なぜかと言えば、柔道の受身は畳の上で使うためのもの。

一方、合気道の受身は畳の上で使うとは限らないもの。なのです。

合気道には試合がありません。

と云うことは、畳の上でやるとは限らない訳です。

私の目標は、アスファルトやコンクリートの上でも身を守ることができるレベルの受身が出来る事。

そのため、柔道の受身と大きく違うのは、「畳を叩かない」と云う部分です。

体が落下した場所がどう云う状態であろうが、頭、背中、腰などに大きなダメージを受ける事がないように体を守る技術が合気道の受身なので、「畳に衝撃を吸収してもらう」と云う発想がなく、学生時代も畳がない時は板張りの床で稽古してましたが、板張りだと柔らかく感じるほどでした。

もちろん、どんなところでも受身が取れるようになるには何年もの稽古が必要になるのですが、基本は同じです。

初心者の方は、受身をとる事自体を怖いと感じることも多いようですが、以下の動画を参考に、まずはゆっくり、受身を稽古してみてください。

歩行するときには、何も考えませんよね?

それと同じように、何も考えずに出来るようになるまで

何千回も、何万回も稽古してください。

そうすれば貴方は「最高の護身術」を身につける事ができる事でしょう。

合気道ってどんなもの?

合気道って、皆さんどんな印象をお持ちでしょうか?

合気道を表すものとして、色々な表現の仕方があるのですが、一番わかりやすい話として、

「試合がない」

というのがあると思います。

なので、「合気道って、試合がないんですよ。」とお話しすると、大抵の方が驚かれます。

武道=試合 というイメージが定着しているんでしょうね。

私としては、スポーツ=試合 であって、武道≠試合と考えています。

なぜなら、本来、武道は戦場で戦うために考案された技術ですから、

「どんな手を使っても勝てば良い」

のであってルールは必要ないのです。

剣道や、柔道、空手にはルールがあるじゃないか、という方もおられるでしょうが、剣道も柔道も空手もスポーツなのです。

特に、柔道に関しては、講道館が「スポーツ」と明言しており、やはり武道ではないと考えます。

まあ、もう少しはっきり言えば、「スポーツの祭典」であるオリンピックに参加できる。または参加を検討されるものはスポーツな訳ですが、合気道は絶対にオリンピックには参加できません。

なぜなら、

※ルールがない(禁じ手がない)

というのが大きな理由です。

じゃあ、どうやって優劣をつけるのか?という疑問があるでしょうが、そもそも、優劣はつけません。

まあ、実際には、上手な人と下手な人がいたり、師範と弟子がいるわけですから優劣があるのはあるのですが、基本は自分の技を磨くことを目的としているので、他人と競う必要がないのです。

でも、試合をしないと形稽古だけになってしまい、試合で磨かれるような反射神経や、判断能力が向上しません。

そこで、私の道場では、「多人数がけ」という乱取りを行います。

これは、初心者の場合は、1対2 初段以上では1対3とか1対4とかで稽古を行うものです。(私は1対6までやりました)

なんか、プロレスのバトルロイヤルみたいですが、同時に2人以上が攻撃してくる場合、それを綺麗に捌いて、投げて、というのをスムーズにこなすには、頭で考えるというより、反射的な動きができなければならないし、かといって反射だけで投げていると、背後を取られたりするので、全員に目を配りながら、効率よく相手を投げていかなければなりません。

そのため、3人以上の相手に対して効率よく多人数がけの稽古をするのには相当の技術が居るので、試合がわりに行なっているのです。

私も、合気道以外にいくつかの武道を経験しましたが、こういう「多人数がけ」をやっている武道は見たことがありませんし、合気道の道場でも、今は珍しくなりました。

せいぜい、師範クラスが演武会で見せる程度で、本気で攻撃してくる複数の相手を裁く稽古を日常的にやっているところはほとんどないように思います。

長くなりましたが、私の考える合気道とはこういうものなのです。

とは言え、これを読んでも「???」となるだけでしょうが(笑)

詳しく知りたいという方は、ぜひ、稽古を見学にいらしてください。

お待ちしております。

以下のビデオは、審査直前の自主稽古の様子です。

各自、自分の課題に取り組みながら、稽古をしている様子です。

道場の雰囲気や、会員の皆さんの熱気などが伝われば嬉しいです。

上は私の演武の一部

下は、弐段段審査の一部を抜粋したものです。

演武大会の様子をご紹介

上段のビデオは、5周年記念で行われた、平成28年9月4日の演武会

台風で開催が危ぶまれましたが、数カ月にわたって稽古してきた演武を無事、30名以上のご家族、関係者が見守る中、7歳から68歳までの会員の皆さんが、精一杯演武を披露してくれました。

以下は、そのダイジェスト版です。

下段は平成30年3月の演武会のダイジェスト版です。

前半は小学生クラスの演武。袴を履いているのは一般部の有段者の演武となります。

今回映っている有段者で投げる方をやっているのは、全員高校生で、一人を除いて小学生クラスの出身者です。

日頃の稽古の成果をどうぞご覧ください。

小学生•初心者クラスについて

令和4年5月より小学生クラスを再開いたしました。

小学1年生以上を対象としますが、合気道をきちんと学ぶためには3年生以上が望ましいです。

また、今回より、小学生のみならず、中学生以上でも、いきなり一般クラスは難しいと感じる方については、こちらで基礎を集中的に稽古した上で、一般クラスに編入いただけます。

立ち居振る舞い、受け身、木刀の素振り等、武道の基本から始め、関節技以外の基本技の習得と、2人を相手に1分間捌きが出来る様になる事を目標とします。

※小学5年生以上で大人クラスで稽古できる力があると判断した場合、本人が希望すれば大人クラスに編入することができます。

ただし、小学生の間の昇級は5級までを原則とします。

稽古の内容は大人クラスの5級レベルを目指し、可能であれば小学生のうちに5級を取得できる事を目指して稽古を行います。

(参考)以下のビデオは、小学5年性と6年生の子供たちの審査時のものです。(平成24年頃)

下のビデオは、二級審査の中で行った二人掛けの部分です。

誤解が有るといけないので説明しておきますが、攻撃は突き、横面打、正面打、片手取り、両手取りを左右ランダムに行っておりますので、予め打ち合わせをした、演武では有りません。

当道場では、この様な実戦的な稽古を中心に行っておりますので、ご興味の有る方はいつでも見学にお越し下さい。

受身について

合気道においての受身は、柔道の受身と大きく違い、畳以外でも取れなければなりません。

なぜなら、合気道は、試合がなく、畳の上だけで行うとは限らないからです。

そのため、柔道で見られるような受身を取る際に「畳を叩く」という動作は行いません。

出来るだけ、音を立てず、畳に頼らず、身を守る技術が、合気道の受身です。

合気道いぶき館では、

「受身=護身術の一つ」

として、特に小学生に対しては、徹底的に受身を身に付けさせ、たとえアスファルトの上で投げ飛ばされても怪我をしないレベルになることを目標としています。

稽古時間のご案内

小学生・初心者クラス>>水・金曜 18:00−19:10

一般クラス(中学生以上)>>日・水・金曜 19:30−21:00

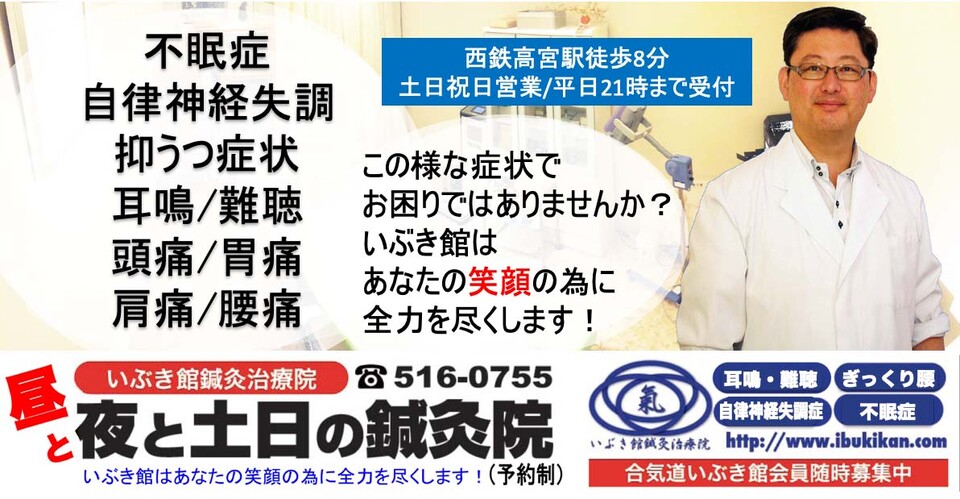

お問い合わせは 092-516-0755 「お灸にGo!、慰労ならここ!」まで、お願い致します。

※電話受付時間8:00〜21:00(鍼灸施術中は対応出来ない事が有ります)

会費について

・小学生 6000円

・一般 6000円(学生は5000円)

※小学生は、1年生から受け入れますが、3年生以上が望ましいです

※一ヶ月以内に3回まで、体験稽古できます。(予約制)

納得頂いてから入会手続きをおとりください。

入会金は会費一ヶ月分とします。

↑↑↑クリックで拡大表示出来ます(PCのみ)↑↑↑

道場長自己紹介

森藤誠司(もりふじせいじ)

昭和39年生まれ。福岡市南区向野出身

島根大学農学部卒/福岡医療専門学校鍼灸科卒

・はり師、きゅう師(厚生労働大臣免許)

・社団法人 福岡市鍼灸師会 南区支部長

・合気道五段(公益財団法人合気会所属)

・福岡県合気道連盟幹事

・福岡南防犯協会総務部長

合気道とは、大学時代に島根大学合気道部に入部し、大阪の天ノ武産合気塾道場の阿部醒石先生(十段)から教えを受けた時から数えて、約35年以上関わって来ました。

転勤の多い仕事であった為、大阪、東京、茨城(岩間流)、兵庫、福岡と様々な所で稽古をし、さらに大東流合気柔術、心身統一合気道、英信流居合道、糸東流空手等、合気道以外の武道も学んで参りました。

そのため、私の本来の流儀は合気会合気道ですが、いろいろな流派の技が混ざってしまっており、他の合気会系の道場とは少し違う所を感じられるかもしれませんが、予めご了解ください。

阿部先生が亡くなられた後、阿部先生の甥である大阪府高槻市の井蛙塾 中西護先生にご指導を賜りながら、福岡で合気道の普及に努めております。

あと、蛇足ではありますが、初段を阿部醒石先生、弐段を茨城の福田先生、参段を阿部先生の息子さんである阿部豊雲先生、四段を現在お世話になっている中西先生 に。

さらに五段は本部道場からいただきました。

つまり、初段から五段までの全ての段位を別の師範から賜るという、非常に珍しい経験をしました。

当時は大変でしたが、今思えば多くの経験を積むことができて幸運だったと考えています。

私の技を実際に見てみたいという方。

見学、体験など、大歓迎ですので、皆様是非お気軽にお越し下さい。

鍼灸師になって、もうすぐ丸10年になります。

殺法である合気道(武道)をやっていく中で、活法をきちんと学ぶ術はないかと考え、仕事をやめ、鍼灸師として生きる道を見出し、専門学校で3年間、解剖学、生理学をみっちり学びました。

すると、今まで、ぼんやりとしかわかっていなかった人体の構造が骨、筋肉、神経に至るまで全て理解でき、さらに、生理学的な反射などについても深く学ぶことができた結果、合気道(殺法)への理解が一段と深まり、技の意味が理解できる様になってきました。

やはり、殺法と活法は表裏一体であるべきで、片方しか学ばないのは、武道家や医療従事者としては中途半端なのではないかと考える次第です。

とはいえ、医療関係者の多くは武道になんか興味はないでしょうから、私たち武道家はできるだけ医術を学んだ方が良い様に思います。

福岡県のある地区では、武道と医術の融合を研究しているところがある等いう話を最近聞いたんですが、本来はそれぞれの武道団体、例えば合気会なんかも、高段者には医術を伝えていくことも大事なんじゃないかなぁ。と考える次第です。

江戸時代、浪人の中でも腕の立つ人は、昼間は鍼や骨継ぎをして、夜は剣術などを教える、という生活をしていたそうです。

これは、武術だけを教えても金にならないから、医術で生計を立てて、武術の修行をしていたということなのですが、私もまさに今、同じ状態です。

合気道では、生計は成り立ちません。

まあ、合気道で食うというのも私はどうかと思うので、これで良いと思いますが、生計を立てるために鍼灸師をしています。

収入比は8:1ぐらい。

合気道だけでは道場の家賃も出ません😭

とは言え、鍼灸師になったおかげで、合気道が続けられているし、合気道の腕も上達しました。

開業10年目、勉強を始めてからは13年目

これからも鍼灸の勉強を重ね、合気道をそこに重ね、研鑽を積んでいきたいと思います。

こんな道場主がいる道場ですが、興味がある方は、いつでもご連絡ください。

見学、体験、お待ちしております。(令和6年1月)

合気道検定にチャレンジ!

合気道検定 初級編

1:合気道道主の氏名を漢字で記し読み仮名をかけ

開祖 《漢字 》 《 よみ 》

二代道主 《漢字 》 《 よみ 》

三代道主 《漢字 》 《 よみ 》

2:合気道開祖の出身地は(現在の地名で)

3:合気道開祖は別称で何先生と呼ばれていたか

4: 合気神社の所在地は

5: 合気神社を合気道開祖から任された人物の氏名は

6: 合気会本部道場の所在地は

7:合気道開祖が師事した宗教は

8: 合気会の現在の最高段位は

9: 合気会の規定で昇段審査は何段まであるか

10:基本技とされる投げ技を5つ (道場によって考え方は違うかもしれません)

11 :合気道開祖が、合気道開眼前に学んだ柔術のうち、最も代表的な流派名

12 :上記の柔術を身ににつけるために師事した人物の氏名

13 :次の漢字の読み仮名を書け「武産合気道」

14: 合気会から分離した団体、養神館の創立者の氏名

15: 合気会から分離した団体、心身統一合気道の創立者の氏名

16: 合気会から分離した団体で、主に九州南部に強い勢力のある団体名

17: 合気会から分離した団体で、短刀を使った試合を行う団体名

全部で22問 22点満点です。

答えは下にスクロールしてください。

1: 合気道道主の氏名を漢字で記し読み仮名をかけ

⇨⇨⇨⇨開祖 植芝盛平 うえしばもりへい

⇨⇨⇨⇨二代道主 植芝吉祥丸 うえしばきっしょうまる

⇨⇨⇨⇨三代道主 植芝盛央 うえしばもりてる

2: 合気道開祖の出身地は

⇨⇨⇨⇨和歌山県田辺市

3 :合気道道主は別称で何先生と呼ばれていたか

⇨⇨⇨⇨大(翁)先生(おおせんせい)

4 :合気神社の所在地は

⇨⇨⇨⇨ 茨城県岩間市

5: 合気神社を合気道開祖から任された人物の氏名は

⇨⇨⇨⇨斎藤守弘

6 :合気会本部道場の所在地は

⇨⇨⇨⇨東京都新宿区若松町

7: 合気道開祖が指示した宗教は

⇨⇨⇨⇨大本教

8: 合気道の現在の最高段位は ⇨⇨⇨⇨八段

9 :合気会の規定で昇段審査は何段まであるか⇨⇨⇨⇨四段

10: 基本技とされる投げ技を5つ

⇨⇨⇨⇨入身投、四方投、回転投、小手返、天地投

11 :合気道開祖が、合気道開眼前に学んだ柔術のうち、最も代表的な流派は

⇨⇨⇨⇨大東流合気柔術

12 :上記の柔術を身ににつけるために師事した人物の名

⇨⇨⇨⇨武田惣角

13: 次の漢字の読み仮名を書け「武産合気道」

⇨⇨⇨⇨たけむすあいきどう

阿部 醒石先生の大阪吹田市の道場が天之武産合(あめのたけむす)気塾道場

斎藤先生の指南書が「武産合気道」

"「武産」の意味については、合気道の上のレベルを示すなどの説がある。

14 :合気会から分離した団体、養神館の創立者は誰?

⇨⇨⇨⇨塩田剛三

15 :合気会から分離した団体、心身統一合気道の創立者は誰?

⇨⇨⇨⇨藤平光一(とうへいこういち)

16 :合気会から分離した団体で、主に九州南部に強い勢力のある団体は

⇨⇨⇨⇨万生館合氣道 創立者は砂泊 諴秀(すなどまりかんしゅう)

17 :合気会から分離した団体で、短刀を使った試合を行う団体名

⇨⇨⇨⇨富木合気道